DX推進が求められている理由は?メリットや事例を紹介

政府が推進していることもあり、業種を問わず「DX」が注目されています。働き手不足で生産性が重要になるこれからの時代を生きる企業にとって「どのようにDXを推進していくか」は重要なテーマです。

しかし「DXの推進」と聞いても、どう進めればよいかイメージが湧かない方は多いですよね。

そこで、この記事ではそもそもなぜDXが推進されているのか、その背景を推進するメリットやデメリットも交えて紹介します。すぐにできるDXの取り組み例や進めるうえで企業が抱える課題も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

なお、次の記事ではそもそもDXとは何なのか、その特徴や導入するメリット・デメリットを詳しく解説しています。ぜひご一読ください。

DX推進とは

DX推進とは、文字どおり企業がDXを社内へ推し進めることです。

そもそもDXとは、デジタル技術の活用により、ビジネスに変革をもたらす取り組みのこと。正式名称はDigital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)ですが、DTではなくDXと略します。海外ではTransを「X」と略すことが多いためです。

「デジタル技術の活用」という点では「IT化」に似ています。しかし、業務効率化などを目的とするIT化は、「社内」にフォーカスした概念です。一方のDXは、ビジネスモデルや組織体制の変革により、「顧客」や「社会」の変革までを見据えます。

つまりDX推進は、デジタル技術の活用を促進し、ビジネスの変革を社外にまで波及させるための取り組みといえます。

DX推進が求められている背景

経済産業省は「デジタルガバナンス・コード」(詳細は後述)を発行し、企業経営者に対してDX推進の指針を示しています。このように政府がDXを推進している背景には、つぎの2つの事柄が影響しています。

それぞれ、順番に解説します。

「2025年の崖」への懸念

経済産業省の「DXレポート」で、「2025年の崖」への懸念が示されました。2025年の崖とは、企業がDXの実現に失敗した場合、2025年以降に1年あたり最大12兆円もの経済損失が生じるという懸念のことです。

DXは社内にとどまらず、社会の変革も見据えた取り組みです。DXの実現は日本企業のレベルを底上げし、日本経済の活性化につながると期待されています。

しかしDX推進には複数の課題(後述)があり、企業だけでは実現が困難です。企業任せにしていては、DXの推進が進まず2025年の崖を迎えてしまいます。

2025年の崖による多大な経済損失を防ぐために、政府は企業のDX推進を支援しているのです。

日本の労働生産性の低さ

日本は先進国にもかかわらず、国際的に見て労働生産性が低いといわれています。労働生産性とは、一定時間の労働で生み出せる成果の多さを示す指標です。

「労働生産性の国際比較2022」によると、OECD加盟38カ国の中で日本の労働生産性は27位にとどまりました。先進国の中でも、特に低水準となっています。

日本の労働生産性が低い原因の1つは、多くの企業に根付いたアナログ文化です。多くの無駄が発生しやすいアナログ業務では、労働生産性は上がりません。

政府がDXを推進するのは、この状況を打開する狙いもあるでしょう。デジタル技術の活用促進により、業務効率化やデータ活用が可能となれば、労働生産性の底上げが期待できます。

DX推進する3つのメリット

DX推進は、政府だけでなく企業にも求められる取り組みといえます。企業がDX推進することで、主に3つのメリットが得られるためです。

1つずつ、順番に解説します。

メリット1:利益拡大につながる

DX推進により労働生産性を向上できれば、企業の利益拡大につながります。

労働生産性は、企業の利益を大きく左右する要素です。労働生産性が低いと、一定の成果を得るために必要な人件費が増大し、利益拡大を阻害します。

その点、DXによりデジタル技術の活用を促進すれば、単純作業の自動化やアナログ業務の効率化が可能です。その結果、従来の成果をより少ない人件費で得られるようになります。

成果を減らさずコストを削減できれば、最終的に企業の利益は拡大するでしょう。労働生産性の向上は国としても目指すべきところですが、企業にとっても大きなメリットがあるのです。

メリット2:ビジネスチャンスを増やせる

DX推進には、企業のビジネスチャンスを増やせるメリットもあります。DXによりデジタル技術を積極的に活用することは、新たなビジネスモデルを生み出すことにつながるためです。

デジタル技術を活用すれば、お店に足を運べない人にもアプローチできます。また、従来はアナログなやり方しかなかった作業をデジタル化することで、付加価値が生まれる場合もあります。

たとえば従来のファッション業界では、「お店で直接売る」が当たり前でした。しかしファッション通販サイトの登場で、「オンラインで売る」というビジネスモデルが生まれたのです。

DXを推進することは、従来のビジネスに「デジタル」という選択肢をもたらします。結果としてビジネスチャンスが生まれやすくなり、販路開拓や新規顧客獲得につながるのです。

メリット3:データを経営に活用できる

DX推進によって、経営へのデータ活用が容易となります。

日本には紙の帳票や、昔ながらのシステムでデータを管理する企業が少なくありません。こうしたデータ管理方法では、経営判断に必要なデータを収集するのに膨大な時間がかかります。

一方、デジタル技術を活用すれば、さまざまなデータを素早く収集・可視化することが可能です。また近年では、AI(人工知能)による高度なデータ分析が行えるデジタル技術もあります。

DXを推進すれば、こうしたデジタル技術の導入・運用が容易となるでしょう。客観的なデータを経営に活用するための基盤ができ、経験や勘に頼らない正確な意思決定が可能となります。

DX推進に役立つ4つの取り組み

DXを進めるうえで、何から取り組むべきか悩む方は多いです。ここでは、これから本格的にDX推進をしたい方に向けて、おすすめの取り組みを4つ紹介します。

- 1. DX推進指標を社内でまとめる

- 2. DX推進している企業の事例を見る

- 3. DXで実現したいことを見極める

- 4. DX認定の取得を目指す

DX推進指標を社内でまとめる

これからDXに取り組む場合は「DX推進指標」を使った自己診断に取り組むことがおすすめです。DX推進指標とは、社内の現状や課題を共有して具体的なアクションを整理するためのツールです。

DXを進めようと思っても、立場によって考えていることや課題感が異なります。社内で共通となる課題の整理や、具体的にすべきことの整理をする上でDX推進指標が役立ちます。

具体的な進め方や注意点に関しては「DX推進指標とそのガイダンス」をご確認ください。

DX推進している企業の事例を見る

DXの理解につながるのが、DX推進の成功事例を見ることです。事例に学ぶことで、DX推進ですべきことのイメージが湧きやすくなります。

DXに成功している事例は、それぞれ下記の資料で確認可能です。

いずれもDX認定事業者の中で、特に優れた取り組みを行っている企業の具体的な事例がまとめられています。どちらも企業の詳細なレポートがまとめられており、参考となる情報が満載です。

例えばDXセレクションでは、以下に関してまとめられています。

- DXの取組概要

- DXを進める上での苦労

- DXを進めるために行った工夫

- DXを進めたことによる具体的な変化

事例の中で参考となる取り組みをまとめて共有することで、DX推進ですべきことがイメージしやすくなります。

DXで実現したいことを見極める

DXで実現したいことを整理したいときは、中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引きがおすすめです。

- 自社のあるべき姿や存在意義

- 5~10年後にどんな会社でありたいか

- 理想と現状の差分をどう解消するか

- 顧客目線で価値創出するためにデータや技術をどう活用するか

など、順を追ってDX推進に向けて必要なことを整理できます。

10社以上の事例が掲載されているため、参考情報が豊富にあります。他社事例を参考にしつつ、実現したい目標やビジョンを整理することがおすすめです。

なお、DXを進めるうえでは戦略を立てることが必要不可欠です。下記の記事で詳しく解説しているので、合わせてご一読ください。

DX認定の取得を目指す

「DX推進」と聞くと明確なゴールがなかなか見えづらく、取り組みにくさを感じませんか。このような場合は、DX認定の取得を目指すのもひとつの手です。

DX認定を取得することで、下記のメリットが得られます。

- 税額控除を受けられる

- 企業のイメージアップにつながる

- 「融資優遇措置」の対象になる

- DX銘柄の候補になる

特に融資優遇措置の対象になる点は魅力です。DX認定を取得することで「IT活用促進資金」の利用や、中小企業信用保険法の特例の適用が受けられる可能性があります。

社内のIT化を進めながらコストを抑えられるため、おすすめです。DX認定を取得するメリットの詳細は、下記の記事をご一読ください。

企業がDX推進するうえでの3課題

企業がDXを実現するためには、複数の課題をクリアーしなければなりません。企業がDX推進するうえでの課題は、主に次の3つです。

それぞれ順番に解説します。

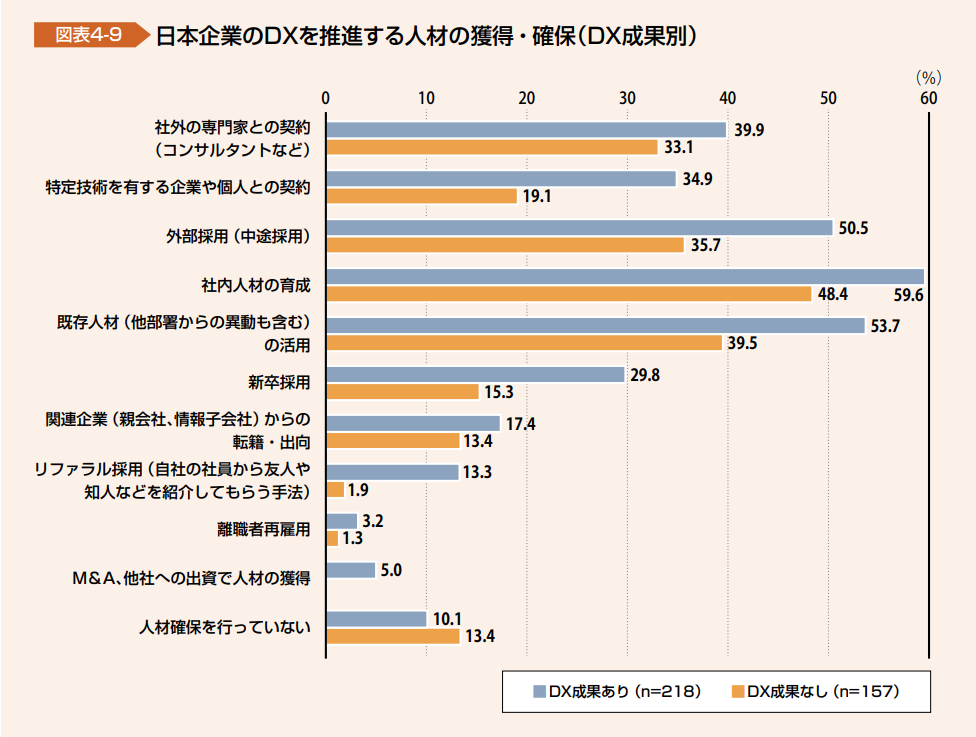

課題1:DX人材の確保

DX推進にあたって、「DX人材」の確保が欠かせません。DX人材とは、DXに関するノウハウを持ち、推進の取り組みを主導できる人材のことです。

DX人材には、当然ながらデジタル技術やデータ活用に関する知識が求められます。また経営に関わることも多く、経営に関する知識やマネジメントスキルなども必要です。

つまり、IT分野・経営分野の知識・スキルを持ち合わせた高度な人材が要求されます。外部から雇い入れる場合は、それなりの採用コストがかかります。

DX人材を内製化する場合は、多くの時間に加えて育成コストがかかります。しかし実際には、多くの日本企業にはDX人材の育成システムがないため、人材確保が大きな課題です。

なお、次の記事ではDX人材とはどんな人を指すのか、その特徴を育成の方法やポイントを交えて解説しているので良ければ参考にしてください。

課題2:複雑化・老朽化した既存システムからの脱却

複雑化・老朽化した既存システムからの脱却も、DX推進の大きな課題です。前述のDXレポートによれば、約8割の日本企業がレガシーシステム(古い既存システム)を抱えています。

こうした既存システムにはつぎのように多くの問題があり、DX推進の足かせとなります。

- 限られた担当者しか扱えない

- 運用・保守に多くの人件費がかかる

- 部署・部門ごとに独立しており、全社的なデータ活用ができない

- 業務への影響が大きいため、安易に停止・移行できない

担当者がアップデートを繰り返したシステムは、ブラックボックス(中身が不明)となります。結果として限られた担当者しか扱えなくなり、運用・保守にも多くの人件費がかかります。

また、部署・部門ごとにシステムが独立していると、全社的なデータ活用も困難です。DXを実現するうえでは、既存システムから新しいデジタル技術に移行することが求められます。

しかし、業務の根幹部分を支えるシステムを安易に停止すれば、業務への影響は計り知れません。リスクが大きいこともあり、簡単には既存システムから脱却できないのが現実です。

課題3:経営陣・現場社員の意識改革

1人のDX人材が推進するだけで、企業全体にDXを浸透させることは困難です。全社的なDX推進にあたっては、経営陣・現場社員の意識改革も求められます。

新しいデジタル技術の導入は、経営に関わってくる重大な取り組みです。経営陣の足並みがそろわないと、正しい方向性でDXを推進することは難しいでしょう。

また、現場の既存システム移行も含む全社的な取り組みには、現場社員のDXに対する理解も欠かせません。従来の業務への大きな影響は避けられず、当然ながら反発する社員もいるでしょう。

ビジネスを変革したい推進役と、ビジネスを維持したい現場社員、という構図になりがちです。両者の間に生じる温度差を解消し、DX推進に向けて意識を合わせていくことが大切です。

DX推進する手順

ここからは、DXを進める手順を紹介します。具体的な流れは、下記のとおりです。

- 1. DXに取り組む意思表示を行う

- 2. DXで何を実現するのか目線をあわせる

- 3. DX戦略を策定する

- 4. DX人材を確保する

- 5. DXの状況を分析して改善を行う

ステップ1:DXに取り組む意思表示を行う

DXを進めるときは、経営層から全社的にDXに取り組むことを伝えましょう。

DXでは、事業部門やIT部門、経営層などの連携が必要不可欠です。

例えば業務効率化のためにシステム導入をする場合は、事業部門の業務フローを整理する必要があります。情報をIT部門と共有しつつ、システム導入を検討していかねばなりません。

また導入を進める際にもDXを進める理由が明確になっていなければ、既存業務で不満を感じていない事業部門の社員から反発される可能性もあります。同じ目線でDXを進める上で、経営層から全社的に意思表示することはとても重要です。

- 経営層から全社員へのメール送信

- DX推進に関するプレゼン資料を配布

- 社内ポータルにDXに関するページを掲載

などの方法で、DX推進の意思表示をしましょう。

ステップ2:DXで何を実現するのか目線をあわせる

DXを進める上では、DXで何を実現するのか会社全体で目線をあわせることが必要不可欠です。とはいえDXに関する知識に大きな差があれば、スムーズに話をすることが難しくなってしまいます。

DXに関する社内理解を深める意味では、下記の資料を読むことがおすすめです。

| 資料名 | 概要 |

| 中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き | ・DXであるべき姿やビジョンを考えるうえで役立つ資料 ・企業の事例なども掲載されている |

| DXレポート2.2 | ・DXの方向性や目指すべき姿が記載されている ・「デジタル産業宣言」の意図や例が掲載されている |

| DX白書2023 | ・国内外におけるDXの取り組み状況がわかる ・DX人材を獲得するために必要な考え方や取組例などがまとめられている |

特に中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引きは、企業があるべき姿や存在意義、5~10年後に目指したい姿などを整理する上でとても役立ちます。

整理した上で社内に情報共有することで、DXに関する共通理解を作りやすくなります。

ステップ3:DX戦略を策定する

DXは戦略的に進めることが重要です。DX戦略が無ければ事業部門、IT部門、経営層の足並みがそろわず、効率的にDXを進められなくなってしまうからです。

また、DX戦略が無ければシステムやAIの導入だけを進めてしまい、手段が目的化してしまう懸念もあります。DX戦略を立てるときは、下記の流れで進めることがおすすめです。

- 1. DXで実現したいビジョンを明確化する

- 2. ビジョンの実現に向けて取り組む領域を決める

- 3. DX実現に向けた自社の課題を整理する

- 4. DX実現に向けた計画を立て施策を検討する

- 5. 部署や従業員の目標にDX実現に向けた施策を組み込む

DX戦略の具体的な立て方や考え方は、下記の記事を参考にしてください。

ステップ4:DX人材を確保する

DXを進める上で、DX人材の確保は必要不可欠です。DXやIT技術に関する理解、データ分析の知見などが必要となるためです。

DX人材とは、ITリテラシーが高く、課題解決に導くスキルを持った人材を指します。

DX人材を確保する方法は、主に下記の3パターンあります。

- 社内人材の育成

- 中途採用

- 社外の専門家との契約

DX白書2023によると「社内人材の育成」が、もっとも成果が高いです。

DX人材の育成方法としては、

- DX案件を通じたOJTプログラム

- デジタル技術を学べる研修

- 資格取得の支援・推奨

などが挙げられます。取り組みやすさで言うと、特に研修や資格取得の支援がおすすめです。

DX研修会社は以下で詳しくまとめています。社内人材の育成を考えている方は、ご参考ください。

また、DXに役立つスキルを身につけるメリットを明示する上では、上記に合わせて評価制度の見直しも検討していくことが重要です。明確なメリットがあることで、DXに必要なスキル習得に前向きに取り組んでもらいやすくなるからです。

社内でDX人材が育成できる仕組み、環境づくりに注力しましょう。

ステップ5:DXの状況を分析して改善を行う

DXはDX人材の確保やシステムの導入、業務フローの変更など数年単位で実現を目指すこととなります。そのため、定期的な進捗管理が必要不可欠です。

進捗をチェックをする上で役立つのが、先ほども紹介した「DX推進指標」です。DXに取り組む前にチェックするのみならず、成果を確認するときにも活用できます。

「DX推進指標とそのガイダンス」を参考に、経営層を交えて整理をしていきましょう。ある程度整理できたあと、整理した内容を各部の部長などに共有し、その後の中長期的な進め方や達成すべき目標を指示します。

毎年診断を行うことで、自社のDXの取り組みの進捗管理が可能です。

DX推進で失敗しない4つのポイント

企業がDX推進に向けて解決すべき課題は多くあり、成功は簡単ではありません。DX推進で失敗しないためのポイントとして、この4つを押さえましょう。

各ポイントについて、詳しく解説します。

ポイント1:「デジタルガバナンス・コード」の内容を経営陣に周知する

経営陣に、「デジタルガバナンス・コード(旧・DX推進ガイドライン)」の内容を周知しましょう。デジタルガバナンス・コードとは、DXを推進する経営者に向けたマニュアルのようなものです。

デジタルガバナンス・コードには、DX推進を成功させるための戦略や考え方などの知識が詰まっています。この文書を経営陣が読むことで、正しい方向性で社員を導けるようになるのです。

経営陣は、DX人材とともに社員へDXを推進していく立場です。経営陣がデジタルガバナンス・コードの内容を理解することが、DX推進で良いスタートを切るためのポイントです。

ポイント2:社員のDXリテラシーを高める

社員の「DXリテラシー」を高めることで、DX推進がスムーズになります。DXリテラシーとは、DXに関する知識や活用スキルのこと。具体的には、下記がDXリテラシーに含まれます。

- デジタル技術やデータ活用に関する知識

- デジタル技術やデータを実際に活用するスキル

- DXの概念的な知識(もたらす変化や重要性など)

- DXを成功させるための心構え

社員のDXリテラシーが高まればDXの重要性が浸透し、現場から理解を得やすくなります。また、デジタル技術の導入などで協力してもらえるため、DX人材や経営陣の負担も減らせるでしょう。

ポイント3:継続的に推進していく

継続的にDX推進していくことも大切です。技術や社会など、自社を取り巻く環境は常に変わり続けています。一度の取り組みで終わりにすると、いずれは時代の変化に対応できなくなります。

特に、IT業界はトレンドの移り変わりが早く、今の技術が数年後には廃れていることも珍しくありません。最新のデジタル技術を導入して満足していると、他社に後れを取ってしまいます。

また社会のニーズが変われば、今のビジネスモデルでは成り立たなくなることも考えられます。まわりの状況変化に合わせて情報をアップデートしながら、継続的にDX推進していきましょう。

ポイント4:DX人材を社内で育成する

DX推進に欠かせないDX人材は、社内で育成することをおすすめします。長い目で見れば、DX推進にかかるコストの削減につながるためです。

豊富なスキルを持つDX人材を外部から雇い入れるためには、多くの採用コストが必要となるでしょう。DX推進の成果を高めるために採用人数を増やせば、さらにコストがかさみます。

一方、社内でDX研修を実施しながら育成すれば、複数のDX人材を自社に確保できます。また、育ったDX人材が新しいDX人材を育成する、といった育成サイクルの構築も可能です。

初期投資はそれなりに必要ですが、長期的にはコストを抑えやすいでしょう。しかし、「そもそも社内にDX研修の講師を担当できるDX人材がいない」という企業は多いですよね。

DX研修は、プロのDX研修会社に依頼するのが確実です。次の記事では、おすすめのDX研修会社を選び方も交えて紹介しているので、ぜひお読みください。

DX推進に成功した事例3つ

「DX推進の成功イメージが湧かない」という人も多いですよね。そこで、ここからはDX推進に成功した企業などの事例を3つ紹介します。

【製造】株式会社日立製作所

株式会社日立製作所は、HITACHIブランドで知られる電機メーカーです。同社は、製造業のデータ活用を改革するために、「Lumada(ルマーダ)」というIoTシステムを開発しました。

IoTとは、電子機器をインターネットにつないで通信する技術のこと。Lumadaを使うことで、工場の機器からデータを収集し、稼働状況をリアルタイムで把握できるようになりました。

離れたオフィスから工場の機器を管理できるため、製造業の人件費削減につながります。IoTシステムを製造業に提供して収益を得るという、新たなビジネスモデルの創出にも成功しました。

IoTシステムを軸としたDX推進により、自社の売上拡大だけでなく幅広い製造業の業務改革まで実現した事例です。

【建設】清水建設株式会社

清水建設株式会社は、200年以上の歴史を持つ建設会社です。従来はリアルな建物を中心に取り扱っていましたが、時代の変化に合わせてデジタル事業も展開するようになりました。

なかでも注目すべきは、AR(拡張現実)を用いた施工管理支援システム「Shimz AR Eye」の開発です。ARとは、現実の空間にデジタルな要素をプラスする技術のこと。

Shimz AR Eyeを使うと、施工中の建物の映像に、設計図のデータを重ねて表示できます。従来のように設計図と建物を照らし合わせて確認する必要がないため、大幅な効率化が可能です。

AR技術を軸としたDX推進により、建設業界の業務課題に一石を投じました。

【行政・自治体】富山県庁

行政や自治体でも、DX推進の取り組みが広がっています。なかでも富山県庁は、地域活性化まで見据えて積極的にDX推進に取り組んでいます。

たとえば、チャットボット(自動受け答えシステム)の「AIさくらさん」を導入。県民の問い合わせにAIで対応できるようになり、対応業務の効率化に加えて窓口の利便性向上も実現しました。

また近年では、ソフトバンク社や富山県立大学と共同で、職員向けにDX研修を実施しています。DX研修により、職員のDXに対する意識改革が進んでいるようです。

なお、次の記事では業界別にDXの導入事例を、成功企業の共通点も交え詳しく紹介しているので良ければ参考にしてください。

DX推進に適した人材を育成するならDX研修がおすすめ

DX推進に欠かせないDX人材の育成には、多くの時間や労力を要します。また、そもそも指導できるレベルのDX人材がいなければ、人材育成はまともに進まないでしょう。

とはいえ、社内に社員のITスキルを高める体制が整備されていない企業もあるでしょう。そんな企業には、短期間で高度なDX人材を育成可能な「SAMURAI ENGINEER Biz」がおすすめです。

法人向けオンライン研修サービス「SAMURAI ENGINEER Biz」では、依頼企業の成長を目的に「ITスキルを活用してあらゆる課題を解決できるDX人材」の育成を行います。

SAMURAI ENGINEER Bizでは、一般的な研修会社のように既存のカリキュラムで研修を進めていくのではありません。

依頼企業が抱える現状の課題や社員のスキルレベルをヒアリングしたうえでカリキュラムを作成するため、限られた研修期間でもDXの導入・推進に直結するITスキルを効率的に習得できます。

また、SAMURAI ENGINEER Bizでは

- 研修外で質問できるオンラインQ&Aサービス

- 研修外での学習コーチによるコーチングセッション

- インストラクターとの面談を通じた学習進捗の報告

といったサポート体制を整えているため、DXの経験がない社員でも挫折なくITスキルの習得が可能です。

社員研修に加え、DXの推進や新規の事業開発を伴走支援する「メンタリングサービス」も実施しているため、社員を育成しながら企業基盤の改善・強化も並行して進められます。

社員のスキルアップと企業成長の双方をサポートしてくれるSAMURAI ENGINEER Bizなら、研修を通じて中・長期的に成果をあげる体制を構築できますよ。

まとめ:DX推進は社員一丸となって進めることが重要

業種を問わず、これからの企業にはDXの推進が求められます。DX推進を後回しにしてしまうとビジネスモデルの変化に対応できず利益拡大の機会を失うばかりか、市場競争で生き残ることも難しくなる可能性すらあります。

DX推進はただ取り組めば良いというわけではなく、企業に合った手順で進めていくことが大切です。しかし、課題が多いDX推進を成功させることは簡単ではありません。特にDX人材の育成には、多くの時間や労力を要します。

ITリテラシーの高いDX人材を短期間で確保したい方は、SAMURAI ENGINEER Bizのようにプロが人材育成するDX研修を利用しましょう。